2020年是我國脫貧緻富奔小康的一年,由于受疫情影響,“穩就業,保民生”成為了政府工作關注的重點。兩會期間,李克強總理點贊“地攤經濟”,中央文明辦在今年全國文明城市測評指标中,已明确要求不将占道經營、馬路市場、流動商販列為文明城市測評考核内容。短短幾周時間,地攤經濟成為大衆普遍關注的熱點詞彙,市面上的地攤數量也迅速增加了起來。

以成都為例,近兩個月已設置臨時占道攤點、攤區2234個,增加就業崗位10萬個以上,中心城區餐飲店鋪複工率超過98%。李克強在考察過程中也與在外擺攤的店主交談,承諾隻要不影響交通,就可以擺攤。為了深入調查,我主要圍繞“後疫情時代,新舊地攤間的競争力”和“地攤經濟對于保民生的作用”進行了線上資料搜集、線上問卷收集以及線下采訪調研。線上問卷調查最終實收100份。

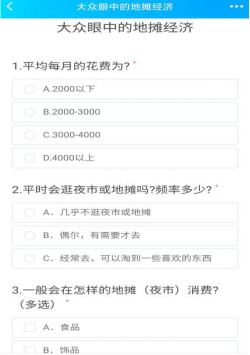

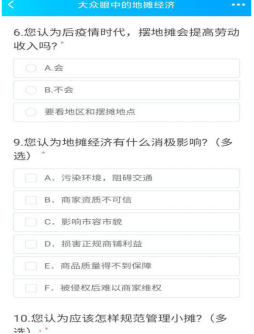

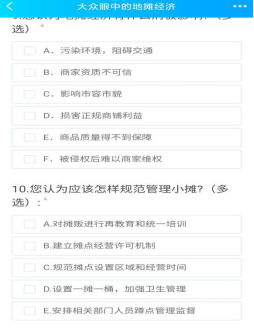

線上問卷調查

問卷調查結果顯示,支持地攤經濟且有消費娛樂的民衆占比61.31%,地攤經濟一定程度上吸納了受疫情影響後的閑散社會勞動力,地攤消費項目的多樣化如:賣飾品、食物、娛樂項目等均成為地攤購買力的主要來源。民衆多選擇在茶餘飯後來夜市和攤位聚集處購買小食或者進行休閑娛樂。同時,民衆對于地攤的規範也給出了一定的期望,有超64%的民衆支持地攤經濟并希望有政府或相關部門人員對其進行一定的規劃和管控。線下調查過程中還發現,在一些比較狹窄的巷子裡有出現攤位占道的行為,但是根據惠州文明城市建設标準,有關部門對這種行為進行了整治,那麼像下埔夜市、河南岸市場以及惠州西湖旁邊的龍湖夜市等政府批準的攤位聚集地則大多是人潮湧動,商販的叫賣聲不絕于耳。

經過實地調查了解,惠州人民對地攤文化的接受度很高,他們也願意參與到其中,這也使得“後疫情時代”所提倡的“地攤經濟”在全市内迅速普及。據了解,目前新增的地攤攤主多為大學生和受疫情影響待業的年輕人,而這類人群擺地攤的方法也不再是傳統類型的占位,反倒多了一些創意和想法在其中,使得原本就熱鬧的各大夜市更加的引人注目。

後備箱地攤和手繪創作

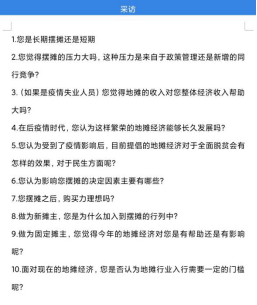

8月23日,我在下埔夜市和龍湖夜市裡針對同類型的長期攤位和臨時攤位進行了線下采訪。其中,固定食品攤位攤主表示,在疫情之後,新增的同類型地攤增加了他們的競争壓力,但仍有不少回頭客選擇在自己熟識的攤位購買食品,所以對他們的整體收入并未有太大的影響。而新增地攤的部分攤主則表示,他們并非是打算長期的做下去,隻是今年的各種緣故使得他們想做一個這樣的嘗試,也多一份收入來減輕疫情帶來的壓力。談及“地攤對于保民生的作用”,受訪者則各有看法,一種認為這樣的“地攤自由化”的确緩解了部分人在家中待業的焦慮感,地攤的開放對于民生還是有很大作用的。另一種的看法則認為盲目的加入到擺攤行列中,不僅占用政府設置的固定攤位還會給環境帶來一定影響,希望對于擺地攤有關部門能夠設置一個入行标準,增強規範性。

采訪内容 對攤主的采訪

夜市經濟、地攤經濟是穩就業、促消費、保民生,助力複工複市,促進經濟發展的有效舉措。地攤經濟不僅是一種物質形态, 更一種特殊的城市街頭文化,讓外來的遊客和本地市民體味到地方特色。我國自古便有《清明上河圖》所展示出的那樣繁榮的地攤經濟,那更是一道人文景觀,何況是在山水養人的兩廣之地。蘇東坡就曾用“羅浮山下四時春,盧橘楊梅次第新。日啖荔枝三百顆,不辭長作嶺南人”的詩句形容惠州的景象和氣候。“地攤經濟”之所以能在惠州盛行并被民衆接納的主要原因,就是因為這裡的氣候四季長春,促使地攤銷售的産品能夠多樣化,民衆的選擇性高了,這樣的“人間煙火氣”自然就能長久的維持下去。

身處後疫情時代,我們能從小地攤看到大民生。地攤文化成為全民狂歡,它讓每個人的小期盼和城市的大情懷相交融。在脫貧攻堅的這一年當中,它也給人們提供了更多就業和選擇的餘地,讓市民的生活更加的舒适惬意。