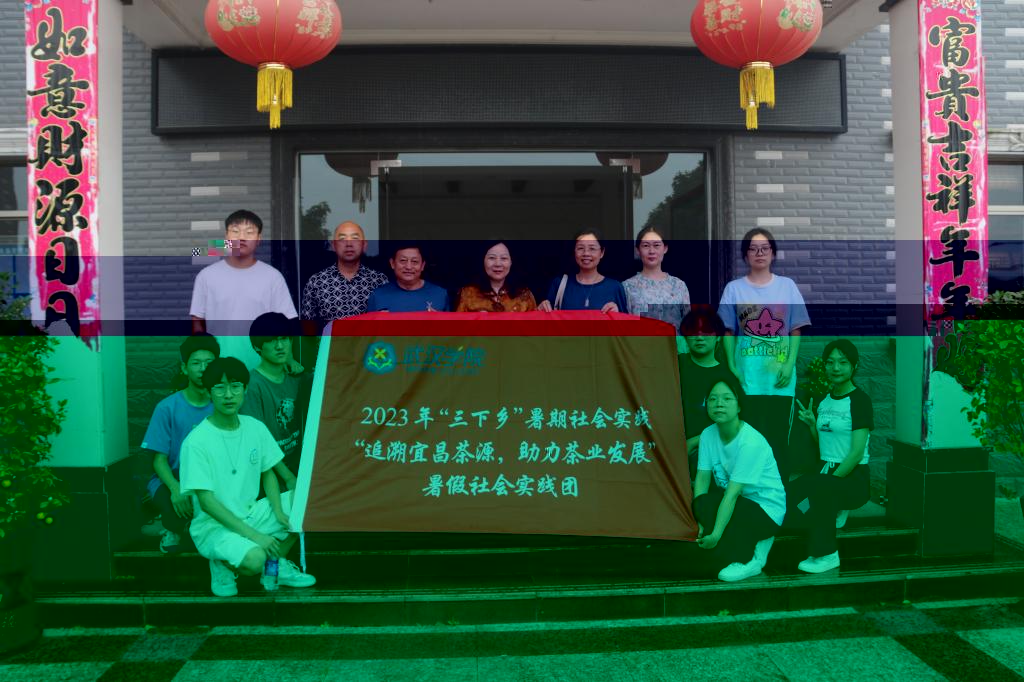

宜都宜紅茶,産自長江與清江交彙的丘陵山區,其條索緊細有金毫,色澤烏黑油潤,香氣甜香高長持久,滋味醇厚鮮爽,湯色紅豔明亮,茶湯有“冷後渾”現象,是中國條形紅茶的代表之一。為了探尋宜昌茶文化的發源,77779193永利校級暑期社會實踐團——“追溯宜都茶源,助力茶業發展”宣講團來到宜都的雄心茶業宜紅茶生産基地進行暑期三下鄉社會實踐。

實踐團首先參觀了基地宣傳宜紅茶的展示廳,基地負責人為了讓實踐團成員深入地了解宜紅茶和宜昌茶文化,不僅播放了宜紅茶的宣傳視頻,還為每一個組員斟滿了鮮醇甜和的宜紅茶。

視頻中講述到,宜昌茶文化的曆史可以追溯到唐代,當時宜昌已經成為了茶葉貿易的重要中轉站。宋代以後,宜昌茶葉開始逐漸走向繁榮,成為了湖北茶葉的主要産區之一。明清時期,宜昌茶葉更是名揚天下,成為了貢品和皇室禦用茶。

為了讓組員們更加深入地體驗茶葉的制作,基地負責人鮮于應菊女士決定帶領組員們去往茶園,親身體驗采茶的過程。鮮于應菊女士向組員們講述采摘茶葉的技巧:“大家可以用左手按住茶樹的枝條,用右手的食指和拇指将嫩葉輕輕地摘下來。”她還強調要将茶葉“提”下來,而不是用指甲去掐斷,因為用指甲掐斷會損傷茶葉,降低茶葉的品質。

經過一輪忙碌,大家來到了茶葉加工車間,将采摘好的茶葉彙聚起來,并體驗了傳統的手工炒茶。“這做茶如做人,經曆風雨磨砺,精挑細選和長時間炒制,才能顯露本色,永世傳香。”加工車間的老師傅一邊展示一邊如此說道,之後老師傅讓實踐團成員自己嘗試,組員們紛紛上前體驗,伴随着炒鍋的高溫和逐漸飄散而出的茶香,組員們細細品味着老師傅的話語中蘊含的人生哲理。

随後,鮮于應菊女士向大家講解了宜紅茶的具體制作流程——宜紅茶的制作工藝有萎凋、揉撚、發酵、幹燥四道工序,因工藝複雜,技術性強,功夫紅茶因此得名。宜紅茶制選分為初制和精制兩個階段。初制程序是鮮葉、萎凋、揉撚(包括篩分、複揉)、發酵、幹燥。鮮于應菊女士也向我們介紹了在當今科學技術蓬勃發展的當下,宜紅茶在制作過程中使用的機械。随後,大家還在工作人員的帶領下參觀機械化的茶葉生産流水線,感受到了傳統茶文化與現代工業的碰撞。

之後的時間裡,組員們将自己體驗過程中的收獲彙總起來,撰寫成一篇宣講稿,向基地的各位展示幾天的學習體驗成果,希望讓他們了解我們将優秀的宜昌茶文化傳承下去的信心。宣講員從宜昌茶和茶文化的特點、影響以及茶業的新發展這幾個方面向茶園負責人做了彙報。伴随着宣講員的宣講結束,這次三下鄉的社會實踐活動也落下了帷幕。

通過體驗宜紅茶的采摘與加工過程,社會實踐團的組員深刻地學習了宜昌茶文化的發展過程。這不僅僅是一次對宜昌茶文化的學習之旅,更是組員們對于中國傳統文化的傳承之旅。

這次的社會實踐,讓組員們希望中國傳統茶藝能傳承下去的心願愈發強烈。組員們表示,會在今後的生活中,希望能為傳統茶文化的傳承貢獻出自己的力量,讓茶文化中的和而不同、謙和禮敬、交流互鑒等氤氲着文化自信和文化魅力的中國優秀傳統融于生活。